今月の健康情報

はじめに

院長の専門領域である、循環器疾患について

循環器科とは、心臓、血管に関する内科領域を指します。代表的な病気としては高血圧が最も有名でしょう。では血圧の高いことの何がいけないのでしょうか?

高血圧を放置すると全身の血管に動脈硬化が進展し、脳、心臓、腎臓などの臓器に障害が起こります。

降圧治療の目標とは、単に血圧を下げるだけではなく、その臓器障害を抑えるのが目的です。

たかが血圧の薬とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、

その患者さんにとっての最適な降圧薬は十人十色です。 自分に最もあったお薬を使うことが大切です。

狭心症、心筋梗塞も代表的な疾患です。 心臓の筋肉を栄養する血管が狭窄するか、

かつ、或いは単独で血管が痙攣をおこし「胸が痛む」状態が狭心症です。

その血管が狭窄、或いは痙攣から閉塞に進展し、心臓の筋肉が部分的に「死んでしまう」のが、心筋梗塞です。

この両者は複雑に関連しています。

但し、胸が痛む疾患は他にもあります。胸の痛み・・・思い当たる方は是非当院にご相談ください。

過去の掲載から

2013/5/18

これからを担う、お子さん、お孫さんにもメタボリックシンドロームの基準があります。

小児期メタボリックシンドロームの診断基準(6~15歳)

・ウエスト周囲径 中学生80cm以上、小学生75cm以上

もしくはウエスト周囲径(cm)÷身長(cm)=0.5以上

・選択項目(これらの項目のうち2項目以上)

トリグリセライド(中性脂肪):120mg/dl以上かつ/またはHDLコレステロール:40mg/dl未満

収縮期(最大)血圧:125mmHg以上かつ/または、拡張期(最小)血圧:70mmHg以上

空腹時血糖:100mg/dl以上

となっています。

以前から続いて、学校健診を複数担当しておりますが、少々気になるお子さんもいらっしゃいます。

どうぞ、日ごろの生活習慣の見直しをお願い致します。

2013/6/7

三浦雄一郎さんの80歳という史上最高齢でのエベレスト登頂。 その快挙が連日話題になっていますが、

実は、今回の三浦さんのエベレスト登山には、三浦さんのチームドクターとして、

日本人初の国際山岳医である大城和恵医師が同行していました。

ところでこの大城医師、当院院長の大学同期生です。

大城医師によると、三浦さんは、エベレスト登山の過程で脱水状態になっていたそうで、

補水による脱水対策が大変に役立ったということです。

これからの季節、早め早めの熱中症対策をお勧めします。

2014/7/22

ご存知ですか?おなじみのメタボ=メタボリック症候群以外に、

運動器のロコモ=ロコモティブシンドローム、という活動度に大切な概念が提唱されております。ロコモティブシンドロームは運動器の障害により「要介護になる」リスクの高い状態になることで、

日本整形外科学会が、2007年(平成19年)に提唱しました。

運動器の障害の原因には大きく分けて「運動器自体の疾患」と「加齢による運動器機能不全」があります。

1)運動器自体の疾患(筋骨格運動器系) 加齢に伴う、様々な運動器疾患。たとえば変形性関節症、

骨粗鬆症に伴う円背、易骨折性、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症など。あるいは関節リウマチなどでは、

痛み、関節可動域制限、筋力低下、麻痺、骨折、痙性などにより、バランス能力、体力、移動能力の低下

をきたします。

2)加齢による運動器機能不全 加齢により、身体機能は衰えます。筋力低下、持久力低下、

反応時間延長、運動速度の低下、巧緻性低下、深部感覚低下、バランス能力低下などがあげられます。

「閉じこもり」などで運動不足になると、これらの「筋力」や「バランス能力の低下」などと相まって

「運動機能の低下」が起こり、容易に転倒しやすくなります。

石川県でも、予防普及事業を展開しています。詳細は是非下記までアクセスを

2014/11/15

これからの季節にしもやけの予防策などを、、、人によっては厳しい寒さでしもやけに悩まされる冬。

しもやけの正式名称は凍瘡(とうそう)と言います。原因は寒暖差と皮膚の表面温度と言われています。昼夜と室内、屋外の気温差、元来の冷え症や種々の疾患による末梢循環障害の悪化、

一部遺伝性も言われているようですが確定的な遺伝子型は不明です。暖めると痒くなるのは、

収縮していた末梢血管が拡張して元に戻る際、皮膚に分布している他の組織を圧排してしまい、

皮下組織にある肥満細胞(アレルギー関連の細胞)からヒスタミンという痒みの物質が押し出されて、

神経がその刺激をかゆみとして伝えてしまうからです。あまり体積変化がひどい時は神経を直接圧迫して

痛みとして感じられる事もあります。予防策としては体を長時間冷やさない。

末梢部分は特に持続的に濡れた状態を避けるようにすることです。

またビタミンEが不足した状態では末梢循環障害が起きやすいので、たらこやウナギ、小麦やアーモンド、

ほうれん草やモロヘイヤ、レタス、医療用ではトコフェロールという成分を含むカプセル剤や

血管拡張薬を使う場合があります。

2014/12/30

本格的な冬になりましたが天候に左右されて、より屋外での運動が難しくお感じでしょう。

お部屋でできる運動もありますのでご紹介します。

①床に膝立ちから片膝立ちの姿勢で左右とも膝が90度になるように構えます。両手を体の前に伸ばして手を合わせます。

3秒ほどかけて上げている足の側にウエストをひねり、ゆっくりと元に戻します。

片側15回で足を変えて反対も同様に行います→体に軸を作ると共にウエストまわりをすっきり整える効果が期待できます。

②足が固定されている椅子に浅く腰掛け、姿勢はまっすぐに保ち、手は椅子の両側を持つか肘掛があれば肘掛を持ちます。

片足を前に伸ばし足の前面、伸筋群を意識し可能なら足の付け根から持ち上げるようにします。

左右一日15回ずつ→腹横筋と大腿伸筋群に効果があり階段の上りなどに効果があります。

③うつぶせ寝の位置から両手をお尻にあて肩甲骨を寄せるように上体をそらすよう意識します。約1~2秒保持しましょう。

これを15回繰り返してください→脊柱起立筋と肩首周りの筋肉に効果があります。

それぞれ無理のない範囲で行ってください。いずれも歩行や姿勢に役に立つ運動です。

習慣づけて冬季も痩せやすい体質を目指しましょう!

2014/12/30

最近も当院で質問がありましたサプリメントや健康補助食品といわれるもの、、、いろいろありますが、

まだ内服で思ったところにしっかり到達し効果を出しているという証拠のあるものは少ないのですが、

現在、研究が進められているものには内科的に期待されているものもあります。

わが国で成人の4~5人に一人が発症するといわれる非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)。

地元の金沢大学等、北陸エリアでも食品由来のカロテノイドであるアスタキサンチン等が

有効と考えられるデータを報告しています。 NAFLDは単純性脂肪肝と脂肪性肝炎(NASH)に分けられ、

脂質過酸化亢進を介した炎症、線維化によりNASHがおこります。

単純性脂肪肝に比べNASHの予後は不良で、5~20%が肝硬変に進展すると言われています。

NASHへの進展にはインスリン抵抗性や過剰な酸化ストレス応答が関与するようですが、

これまでインスリン抵抗性改善薬といわれる薬剤は、NASHへの進展抑制効果が乏しいとの分析でした。

金沢大学等では果物、野菜、魚介類に含まれ、抗酸化作用や

炎症抑制効果が見込める食品由来のカロテノイドに注目。

わが国で開発されたアスタキサンチンを利用し肝内細胞の活性・線維化抑制作用を確認。

臨床応用を開始しています。まだ保険診療として確立していませんが、補助食品として利用が可能です

追記

2023年6月に欧州肝臓学会(EASL)、米国肝臓病学会(AASLD)、ラテンアメリカ肝疾患研究協会(ALEH)が合同で名称変更を発表したことを受けNAFLD/NASH 診療ガイドライン作成委員会が合同で検討を続けてきた結果、2024年8月日本語の新たな病名と分類が正式に決定。過剰飲酒がなく代謝異常が生じている場合を「代謝異常関連脂肪性肝疾患(MASLD、マッスルディー)」(従来のNFALD)となりました。代謝異常が生じている場合とは、過体重や肥満、2型糖尿病がある場合のほかに、体重が基準範囲以下であったとしても、腹部肥満、中性脂肪高値/善玉コレステロール(HDL-C)低値、血圧高値、インスリン抵抗性、全身性炎症などが複数あてはまる場合も該当します。そして、このMASLDに該当して、かつ肝炎が生じている場合は、「代謝異常関連脂肪肝炎( MASH、マッシュ」(従来のNASH)となりました。

2015/6/10

先日も患者さんから質問のあった健康食品について少しお話を、、、

アントシアニン配合の健康食品の件。第二次大戦中にイギリスのパイロットにより

ビルベリージャムを食べて飛行機に乗り込み、「暗がりでも敵機をよく確認できる。」と発言した。

このことから、戦後になりフランス、イタリアで目をよく使い酷使する夜間労働者のドライバー、

パイロットでその効力のテストが試みられ、研究が進むこととなった。

1970年代半ばにはイタリアでビルベリーからの抽出物、エキスが眼によいこと、また

循環機能を改善するとし認められて以来、ヨーロッパで医薬品として承認(含有約6種)を受けています。

確かに近年、日本でも健康食品素材として利用され、抗酸化作用による研究が進められています。

暗視力改善に効果が見出され研究され、ロドプシン(視紅素)の視物質の再合成を促進、

活性化させることが分かっているといわれていますが、いずれも大規模臨床試験とは言えないレベルです。

前向きな研究では、まだ医薬品として認められるに足りない部分がありますので、過信しないでいて下さい。

2015/9/29

生活習慣病全般に影響する体重調整について、

UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)の調査によれば、せっかく減量に成功した人のうちの

三分の二以上が短期間のうちに元の体重に戻ってしまう「リバウンド」を経験しているとのことです。

これまでその原因として「気の緩み」や「意志の弱さ」など精神論で語られることが多かったのですが、

最近の研究では満腹感覚のホルモン(レプチン等)と空腹感覚のホルモン(グレリン等)が

関係しているとわかってきました。物理的な食事量ではなくホルモンに調節を受けているのです。

New England Journal of Medicineの2011年の掲載ではダイエットでは満腹感覚のホルモンが減り、

空腹感覚のホルモンが増えるとのことです。またこのホルモンの活性はダイエットを止めた後も1年ほど

元のレベルに下がらないことがわかり、これがリバウンドの1理由として理解されるようになりました。

これを防ぐには運動療法との組み合わせが必要です。ピッツバーグ大学の運動体重研究所は、

減量時の体重維持のための運動を割り出しました。週2000kcal分の運動グループでは体重の10%分を

リバウンドさせず維持。週1000kcal分の運動グループでは8%分をリバウンドさせず維持可能でした。

しかしそれ以下の運動量ではリバウンドが多いとの結果でした。

「ローマは一日にしてならず」継続した運動を心がけましょう!

2015/12/10

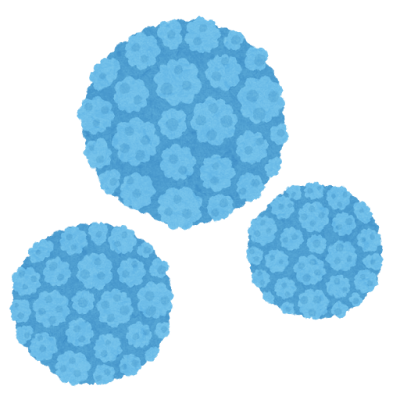

近日、集団発生が報道されているノロウイルス感染についてお話ししておきます。

11月から1月頃が流行ピークで、名前はノロですが全然ノロノロしておらず、防御しないと、

少ないウイルス量でも、あっという間に感染します。 潜伏期間(感染から発症までの時間)は24~48時間、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛で、発熱は軽度です。

通常、これら症状が1~2日続いた後、治癒し、後遺症もありません。

また、感染しても発症しない場合や軽い風邪のような場合もあります。遺伝子型でいくつかに分類され

今シーズンの主流となる見通しのGⅡ.17については従来主流のGⅡ.4と比較して簡易検査キットでの

検出感度が低いと注意喚起されました。感染していても陽性とならない場合もあり、

ノロウイルスに感染していないことを確かめることはできません。

いずれにしても保険適応で検査ができる年齢は限定されていますし、感染予防も特別でなく従前の手洗い、

排泄物・おう吐物の適切な処理、次亜塩素酸ナトリウムによる消毒、食材の加熱調理などです。

尚、特効薬もありませんので、落ち着いた対応をお願い致します。

2016/1/13

カフェインの摂取量について

昨年12月、エナジードリンクと言われるカフェイン含有の清涼飲料水の大量摂取が疑われる20代男性の中毒死が報告されました。国内でのカフェイン飲料による中毒死の報告は初とのことですが、

大量摂取によるめまいや血圧上昇、頻脈、頻尿等は既知の症状です。

国内ではカフェインの一日の摂取許容量の設定はありません。

欧州連合(EU)の欧州食品安全機関(EFSA)は、健康を維持するために望ましいカフェイン摂取量について、

成人では1日400mg未満に抑え、1回の摂取量が200mgを超えないようにするべきとする提言しています。

これはマグカップのコーヒー約3杯分でコーラに換算すると約4リットル、紅茶は約6杯までとなりますが

同じものをここまでということはないでしょうね。妊婦はこの半量以下、6歳以下の子供については

この8分の一以下となります。世界保健機関(WHO)、英国食品基準庁、カナダ保健省、

オーストリア保健・食品安全局等もほぼ同様の基準を示しています。

ご興味のある方は食品安全委員会や、日本中毒情報センターのホームページもご参考ください。

2016/3/17

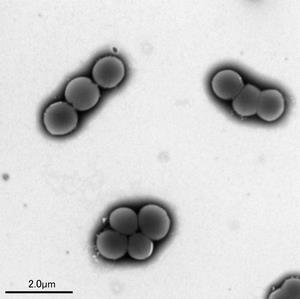

ピロリ菌について

近年、ドックなどで話題のピロリ菌は胃がんとの関連が言われていますが、

一部他の病気の原因としても注目されています。

国立がん研究センターの集団追跡研究では1993年に血液を提供してもらった40~69歳の男女

1万9千人を2009年まで調査。ピロリ菌+萎縮性胃炎の両方がないA群、ピロリ菌のみありのB群、

ピロリ菌+萎縮性胃炎ともあるC群、萎縮性胃炎のみありのD群にわけて罹患率を算出。

A群では10年間に胃がんになる確率が1%未満と極めて低いことが明らかになりました。

ピロリ菌が死ぬほど萎縮性胃炎が悪化したD群で罹患率が最も多かったのも注目すべき点です。

機会があれば一度ご自身でも胃の状況を確認してみては?

2016/4/20

高血圧に対する生活習慣の一つ減塩について

塩分の排出を促す栄養素はカリウムです。体内の細胞や細胞の隙間に存在するカリウムは、 塩分であるナトリウムの量が増えすぎると、バランスを保つために、 余分なナトリウムを体外に排出するよう働きます。カリウムを多く含む食材として

野菜 パセリ、唐辛子、にんにく、しその葉、枝豆、ほうれん草があります。

果物 バナナ、干しぶどう、柑橘系(はっさく、いよかん、夏みかん)、メロン、もも、柿です。

魚 煮干し、さわら、あゆ、まあじ、ぶり、さけ、かんぱち、真鯛、ふぐ、うるめいわしです。

ナッツ類 ピスタチオ、落花生、ピーナッツ、ひまわりの種、アーモンド、カシューナッツです。

カリウムと混同しやすいのがKの字が同じという、ビタミンK

こちちらは骨の形成を助ける要素として認識されています。

1日の摂取量の目安は250~300μgで多い食品としては納豆50g=470μg、

ほうれん草70g(おおよそ一鉢)=210μg、しその葉2枚=14μgなど。

骨粗しょう症の予防・治療のためには、カルシウムの多い食品(1日の摂取量目安700~800mg)

牛乳200ml=220mg、ヨーグルト100g=120mg、もめん豆腐半丁=180mg、素干しサクラエビ5g

=100mg、ひじき10g=140mg、ししゃも2尾=140mg、小松菜80g=120mg、春菊80g=96mgなどや、

ビタミンDの多い食品(1日の摂取量目安10~20μg)サケ100g=22μg、カレイ100g=16.6μg、

鶏卵1個=1.1μg、干し椎茸10g=1.7μgなどの同時接種で、吸収のし難さを補うのがポイントです。

2016/5/30

子供が溶連菌感染と言われました!

このように相談してくる保護者の方がいらっしゃいます。溶連菌感染は主にのどや皮膚など体内に

普段からいる常在菌である溶連菌という細菌が感染して咽頭炎などをおこします。

喉が痛む特徴があり潜伏期は2~5日で38度前後の発熱、舌が赤く腫れ上がる「苺舌」

と言われる所見が見られることもあります。脇の下、鼠蹊部などに細かい発疹が出ることもあります。

5歳~15歳の学童期の小児で高く、特に4歳~7歳に多く見られます。3歳以下や、成人では、

典型的な症状はあまりみられません。治療は抗生剤を7~10日間服用しますが、

完治まで約2~3週間の場合もあります。合併症としてリウマチ熱や腎炎といった、

けして侮れない疾患がありますので医師、医療機関の指示に従って、しっかりと治療することが大切です。

2016/6/14

つい先日、某芸能界の方の乳がんが報道されました。

がん検診が有効ながんは、日本では、子宮 頸けいがん、乳がん、大腸がん、胃がん、肺がんの五つとされています。 逆に言うと、この5つのがん以外を見つけるため、がん検診を受けることは、余りメリットがなく、勧められないということになります。すべての年齢に対して、がん検診が勧められる、というわけではなく、一定の年齢以上としています。

例えば、乳がん検診は、40歳以上の女性に2年に1度の推奨となっています。

ちなみに米国や、英国では、乳がん検診の有効性が認められる年齢を50歳から74歳までとしていて、

40歳代の検診を推奨していません

(*The U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF): Breast Cancer: Screening

*Independent UKPoBCS. The benefits and harms of breast cancer screening:

an independent review. Lancet. 2012;380(9855):1778-86)。

この理由としては、40歳代の女性が定期的に乳房エックス線検査(マンモグラフィー)を受けることは、

有効性を害が上回ってしまうというのです。

前述の米国政府委託機関である米国予防医学専門委員会(USPSTF)は、

40歳代の女性がマンモグラフィーを受けることで得られる有効性はわずかなものであること、

若い女性の乳がんはマンモグラフィーに映りにくく、「陰性」なのに「陽性」と出てしまう「偽陽性」

が多く、過剰な生検(組織を取って検査する方法)を受けてしまう害が多いこと、さらに、

本来なら治療しなくてもよいがんを治療してしまうという過剰診断を指摘して、2009年より、

マンモグラフィーの推奨年齢をそれまでの40歳以上から、50歳以上としました

(2009年11月17日号(海外癌医療情報リファレンス掲載・日本語版) NCB, 「米国予防医療専門委員会(USPSTF)が乳癌検診に関する勧告を更新」)。皆様、冷静な判断をお願いいたします。

2016/9/12

動物由来感染症について

日本は世界有数のペット大国です。室内飼育の比率も上昇し、より濃厚な接触の機会が増えているといえます。一般的な犬猫以外にも鳥類、げっ歯類、爬虫類、魚類など多岐にわたり、原産国も様々です。

その中で動物由来感染症(人畜共通感染症)も日本でも数十から百種類ほどが確認されています

(犬猫の猫ひっかき病、パスツレラ症、回虫症から、フェレットの狂犬病、鳥類のオウム病、

クリプトコッカス感染、爬虫類のサルモネラ、エサ用も含めたマウスのレプトスピラ症等)。

代表を幾つかご紹介すると、サルモネラ菌は爬虫類の腸管内常在菌で爬虫類自体には無症状で、

経口感染で発熱、腹痛、嘔吐、下痢等の胃腸炎をおこします。因みにミドリガメの菌保有率は50%以上です。

意外にも犬猫などの哺乳類も一過性の消化器症状の後に保菌動物となります。

猫ひっかき病は、犬猫口腔内常在菌であるバルトネラ菌が原因であり、ひっかき傷、噛み傷から感染、

ノミからも伝播するので、ノミ咬傷でも感染が成立します。小丘疹、水泡、膿疱を生じ、

所属部位の有痛性の著明なリンパ節腫脹、食欲不振、倦怠感、発熱などが見られますが

多くは8週以内に治癒となるため、追求できずに繰り返している可能性もあります。

オウム病では鳥類の乾燥したフンを吸入したり、経口摂取してしまい感冒様症状、頭痛、筋肉痛、倦怠感、肝脾腫、間質性肺炎等を来すクラミジア感染症です。

動物は悪くないのですが衛生観念が人間とは違います。自分や同朋のお尻をなめたりもしますので、

愛情から顔をなめられたりしても、嬉しいばかりでは済まない可能性があることを認識しておいて頂きたいものです。

節度ある接し方、また出先など、見ていない間のお子様の行動等にもご注意いただければ幸いです。

2016/8/4

漢方の処方について

西洋薬(多くはカタカナの名前で処方される薬)は有効成分が単一で、切れ味が鋭く、感染症の菌を殺したり、

熱や痛みをとる、血圧を下げるなど、一つの症状や病気に対して強い効果がありますが、

漢方薬(漢字名で処方される)は複数の成分、草根木皮を中心に動物由来のもの、鉱物などの天然物(生薬)を組み合わせて作られています。

現在、日本では148種類の漢方エキス製剤(うち軟膏が1種類)が健康保険の適応となっており、

当院は一般に保険適応のある生薬の配合剤を処方しております。

西洋薬と同じく副作用はゼロではありませんが、それぞれの生薬が、多くの有効成分を含んでいるので、

1処方でもさまざまな作用を持っています。

また名前が違っても生薬の多くが重なっている配合剤も多数あります。ご希望の方はお気軽にご相談ください。

2018/5/13

老化物質(AGEs)について

AGEsとはAdvancedGlycationEndProductsの略で終末糖化産物と訳されます。

タンパク質の糖化反応によって作られる生成物の総称でお肌、認知症、血管病変、骨粗鬆症、

白内障などの原因とされ、関心が高まるアンチエイジングの敵としてメディアでも見るようになりました。

体内のAGEsは血中の糖が過剰になると細胞や組織を作っている蛋白に糖が結びつき、発生します。

体外のAGEsは食品の調理法のうち、揚げる、ローストする、焼く、

などの高温で水を使わない調理法の際に増加します。

コラーゲンの糖化は肌では紫外線の影響と合わさりシワ、たるみ、シミ、くすみとなり、

血管では動脈硬化から脳梗塞、心筋梗塞につながります。

骨では骨粗鬆症、目のクリスタリン蛋白に影響すれば白内障となるわけです。

脳内のタンパク質の糖化ではβアミロイドが産生され老人斑をつくり認知症の原因となります。

さてAGEsを溜めないためには、過剰な糖分、炭水化物、既に体外のAGEsを多く含む食品である加工肉、クリーム、マーガリンを避けること。

逆に少ない食品は全粒穀物、野菜、果物です。A・C・E等のビタミン類、ポリフェノール、カロチノイド類は抗酸化作用で、

調理法では低温でゆでる、煮る、蒸すはAGEsの発生を少なく抑えられます。小さいことからアンチエイジングに心がけましょう。

2018/7/13

体と石のお話し

体内には石が出来て痛みなどの症状を起こす場合があります。

結石や石灰化と言われるものですが、代表的なものとして胆のう、尿路(腎臓、尿管、膀胱)があります。

原因としては肝臓含めた胆道結石については頻度の高いものはコレステロール結石です。

肝臓では消化を助ける消化液の胆汁が作られ、肝内・肝外の胆管を通り十二指腸に流れます。

この時、胆汁は一時的に胆のうに溜められ、濃縮します。肝臓の働きとして、コレステロールを胆汁に溶け込ませ、肝外へ排出する過程でコレステロールが過剰になってしまい結晶化して胆石の元となります。

尿路結石の場合は頻度の高いものとしてシュウ酸カルシウム結石があります。シュウ酸は肉類などに含まれ、カルシウムと結合しやすく、本来便中に排出されるべきシュウ酸が過剰になると尿中に析出します。

症状としてはいずれも腹痛、背部痛のほか、肩痛や吐き気などで現れる場合があります。

簡便な検査として当院院長が得意とする超音波=エコー検査があります。

思い当たる症状のある方は是非一度、ご相談ください。

2019/6/16

タンパク質と筋肉

加齢により筋量が減少し、転倒・骨折を起こし、生活の質が落ちるサルコペニア(加齢性筋肉減少症)、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)は以前にもお話ししましたが、予防としてのタンパク質摂取についてです。タンパク質は多くのアミノ酸(80個以上)の結合物です。食事で摂ったタンパク質は小腸でアミノ酸に分解され吸収。体の各所で細胞内のDNAの命令により必要なタンパク質に合成されます。筋肉を維持するためには、デスクワークの人なら、体重1kgに対し0.8~1gのタンパク質が一日量の目安です。体重50kgなら50g/日。運動強度の高い人はその120%~150%摂取が必要です。タンパク源としては肉、魚は、その重量の20%程度タンパク質が含まれ、卵1個なら6g、納豆1パックは8g、豆腐一丁(300g)で木綿は約20g、絹ごしが約15g、牛乳200mlには7gの含有量です。食パン1枚にも6g、ご飯一膳にも4gの含有量があります。20種あるアミノ酸が配分よく摂取され、初めて筋肉として合成されます。またその内9種は体内合成できない必須アミノ酸ですので、種々の食品を意識的にとる必要があります。尚、吸収できるタンパク質には限界があり、各食事で分散して、摂取カロリーを考慮しながら摂ることが必要です。

2022/7/7

糖尿病:早期介入の重要性

血液検査で血糖値の上昇がみられると、糖尿病或いは、その予備軍と言われます。2016年の国民健康・栄養調査によれば、この両者合わせると、2000万人が問題を抱えていると推定されています。 これは調査の始まった1997年からすると倍増しており、ついては合併症である目、神経、腎臓の障害や、心筋梗塞や脳卒中などの血管の事故での死亡率の増加(血糖が正常の人の2.2倍:Impaired Glucose Tolerance Is a Risk Factor for Cardiovascular Disease, but Not Impaired Fasting Glucose,=Diabetes Care,Volume22、No.6、June 1999.)の危険があります。

2002年に発表された、米国での糖尿病予防プログラムの研究では、糖尿病予備軍の人に週150分の運動+食事療法で、 5~7%の体重減少を達成できた群では、3年後に何もしなかった人群より58%も糖尿病到達を回避できたとの報告があります。

また、医師の間で有名な、英国での糖尿病経過研究(UKPDS)では、糖尿病予備軍或いは、糖尿病早期の段階での厳格な治療介入が、合併症の発症率、死亡率を長期に低下させることを示唆しています。 是非とも自覚症状のない間の、適切な治療、介入をお勧めします。

2024/3/24

2022年に日本動脈硬化学会から、治療の指標となる動脈硬化性疾患ガイドラインが発表されました。 動脈硬化性疾患は院長の専門領域である狭心症、心筋梗塞等の心臓疾患、脳卒中等の脳血管疾患が代表的です。 この中でも加齢は避けることができず、予防には脂質異常に加え、メタボや、喫煙、高血圧、慢性腎臓病など、 包括的管理が必要です。その為、生活習慣の改善、薬物療法の継続は基本であり、 LDLコレステロールは140mg/dl、糖尿病単独合併なら120以下、既に糖尿病の合併症を来たすか、 喫煙していれば100mg/dl以下に、既に血管事故(急性冠症候群、血栓性脳梗塞)があって、 家族性高コレステロール血症、糖尿病が併存する場合は70mg/dl以下まで調整と設定されました。 中性脂肪も食後値175mg/dlまで、が設定されました。ご注意ください。